深度聚焦| 新版《网安法》对工业企业的影响及应对策略

引言

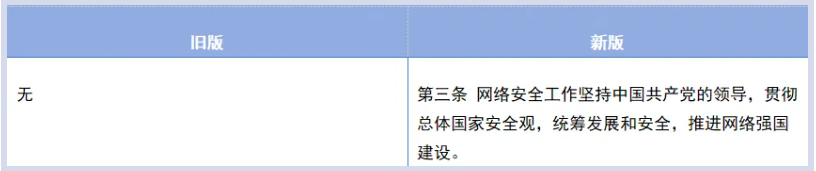

2025年10月28日,《中华人民共和国网络安全法》(以下简称新网安法)完成首次重大修订。此次修法在开篇总则中即确立了 “网络安全工作坚持中国共产党的领导,贯彻总体国家安全观”这一根本原则。这标志着网络安全已从技术和管理层面,全面上升至国家战略安全的高度。对于作为国民经济命脉的工业企业而言,理解和落实这一原则,不仅是法律合规的要求,更是保障企业可持续发展、履行社会责任的必然选择。新法将于2026年1月1日施行,其确立的严格责任体系与精准监管范畴,要求企业必须将网络安全置于经营决策的核心位置。

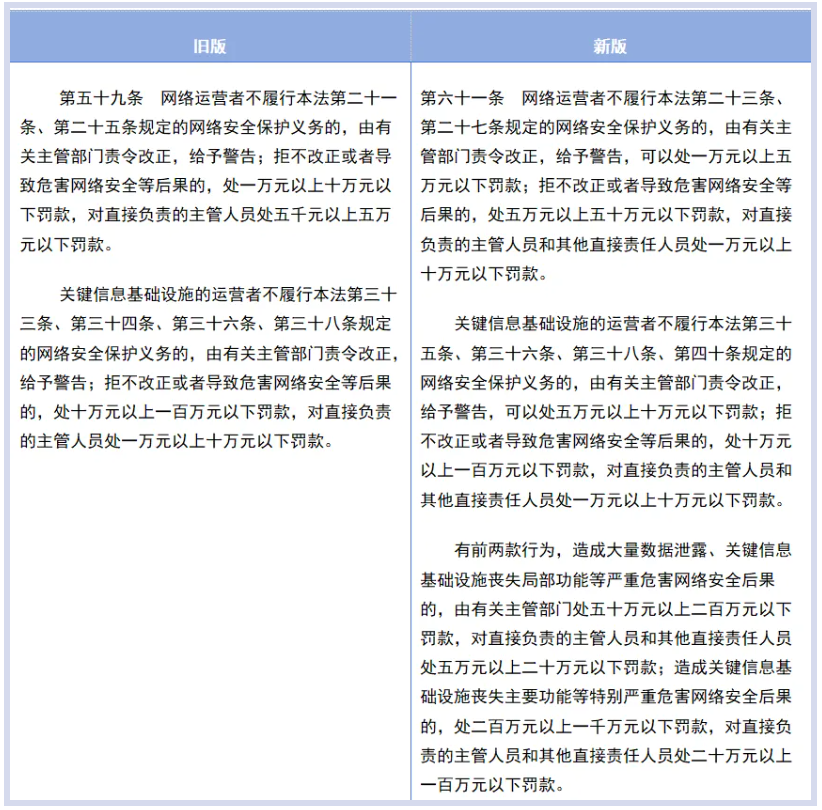

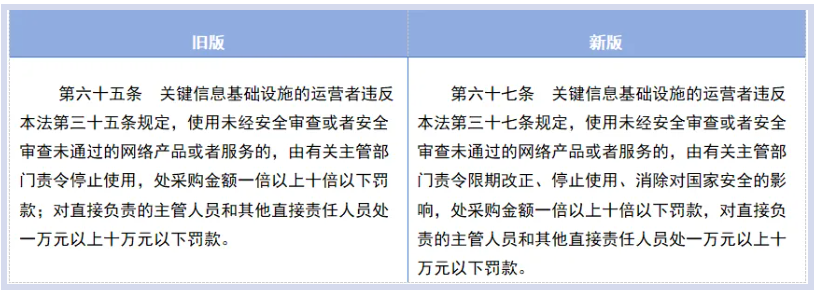

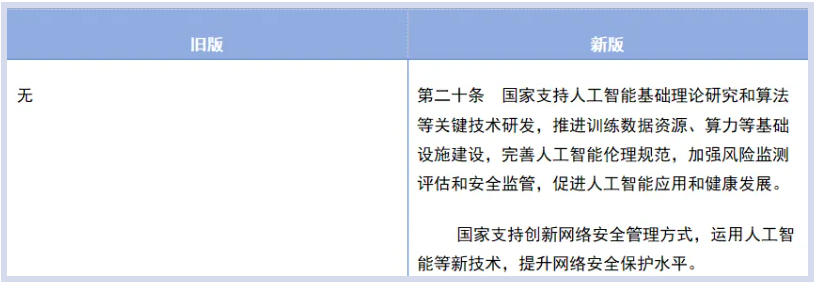

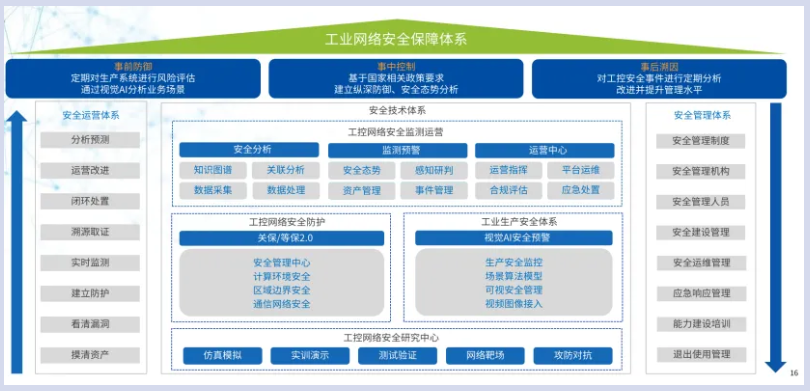

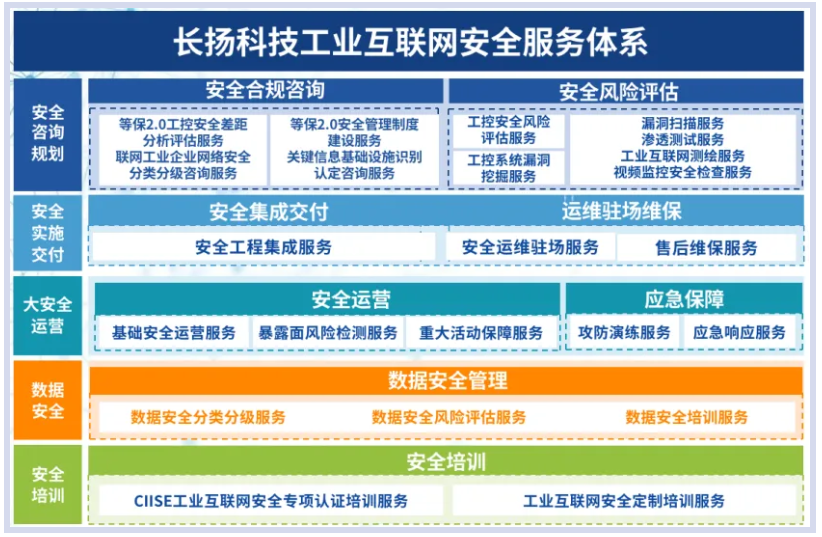

一、核心修订与工业领域影响分析 1. 根本原则的确立:网络安全工作的政治方向与战略定位 新网安法在第三条明确将坚持党的领导和贯彻总体国家安全观写入法律。这一定位从根本上明确了网络安全工作的属性与方向。对于工业企业而言,网络安全建设不再是孤立的技术体系或可量化的成本投入,而是维护国家网络空间主权、安全和发展利益这一宏大战略在微观经济主体中的具体实践。 企业网络安全工作的规划、建设与运营,需要自觉与国家网络强国战略同频共振。尤其在关键信息基础设施保护、核心数据安全、供应链自主可控等领域,企业的决策与行动必须考量其可能对国家总体安全产生的影响。这要求企业必须从政治高度审视网络安全工作,确保其技术路径和管理实践符合国家战略导向。 2. 法律责任体系的重构:从成本考量到生存底线 在根本原则的指导下,新法在法律责任章节进行了系统性强化。通过引入分级处罚机制,将罚款上限大幅提升至企业一千万元、个人一百万元,并降低了处罚的触发门槛。 尤其值得注意的是,法律责任的严峻性并非只与明确的"关键信息基础设施(CII)运营者"这一静态身份挂钩。《关键信息基础设施安全保护条例》第一章第二条明确规定:本条例所称关键信息基础设施,是指公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的,以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露,可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。 因此,CII认定范围不仅涵盖特定行业,更侧重于评估设施、系统一旦失效可能带来的危害程度。任何一家工业企业,若其系统失效可能对国家安全、经济运行或公共利益造成严重影响,都可能被纳入严格监管与问责范围。 这意味着,工业企业的网络安全状况已直接与其财务状况和管理层的个人责任深度绑定。过去,企业或许可以将网络安全投入视为可协商的成本;如今,安全缺失已明确为一项可能危及企业稳定运营和负责人个人利益的重大风险。 例如,一次导致生产线停摆的勒索软件攻击,或一次造成核心工艺数据泄露的外部入侵,其后果不再局限于业务中断带来的经济损失,更可能因触及法律中"关键信息基础设施丧失主要功能"或"大量数据泄露"的界定,而引发监管机构的严厉处罚。这种从"运营事故"到"法律与安全事件"的性质转变,迫使企业必须重新评估其安全投入的价值、紧迫性以及自身定位,“假定自身为关基”进行安全建设,将成为最稳健的策略。 3. 监管范畴的精准延伸:覆盖工业核心与前沿领域 本次修订将监管焦点明确指向了两个关键领域:关键信息基础设施与人工智能技术,这正是落实总体国家安全观、统筹发展与安全的核心体现。 对于CII运营者,新法明确要求,使用未经安全审查的网络产品或服务,其法律后果不仅是停止使用,更需"消除对国家安全的影响"。这一规定将供应链安全提升至一项关乎国家安全的硬性法律义务。 同时,法律首次将人工智能技术的安全与发展纳入框架。对于正积极推进工业AI应用的企业而言,这要求其在享受技术红利的同时,必须同步构建与之匹配的治理体系。若部署的AI模型其训练数据存在合规风险,或算法决策的不可解释性导致生产安全事件,企业将不仅面临技术失败,更可能构成明确的法律违规,并对公共安全构成潜在威胁。 二、企业合规与安全建设实务建议 面对新的法律环境,工业企业的应对策略需要具备前瞻性与系统性,实现从被动合规到主动保障的转变。 1. 战略与管理体系:将党的领导原则融入企业治理 企业,特别是工业生产型和关键信息基础设施国有企业,应在网络安全工作的顶层设计中,建立确保贯彻党和国家网络安全战略的决策与执行机制。这包括在董事会或最高管理层层面明确网络安全战略的监督职责,将"统筹发展与安全"作为投资与运营的核心准则,并建立与监管机构畅通的沟通报告渠道,确保企业安全方向与国家要求保持一致。 2. 技术防护体系:打造可知可管的纵深防御 法律对监测预警、应急处置提出了明确要求,这需要通过扎实的技术手段予以实现。构建集团级的工业网络安全态势感知平台,是实现对全域安全风险集中监控、分析与协同处置的核心。 在此基础上,必须结合工业环境特点部署纵深防护措施。通过工业防火墙严格隔离不同网络区域,防止局部威胁扩散;通过工控主机卫士锁定工程师站与操作员站,切断病毒传播路径;并利用工业视觉AI等技术,将安全管理从虚拟网络空间延伸至物理生产现场,形成覆盖"网、端、物"的立体防护。 3. 安全运维体系:建立7x24小时工业安全运维能力 新法对“未立即采取补救措施”、“未及时告知”等行为明确了处罚。在工业领域,一个漏洞的修复窗口期极短,传统IT的月度、季度补丁周期已无法满足要求。工业企业应积极推动“工业漏洞的快速响应与热补丁技术”的应用,建立7x24小时的工业安全运维能力,将合规要求转化为真正的主动防御能力。 4. 供应链安全体系:严守外部风险入口 企业的安全边界应扩展至整个供应链。建立供应商安全准入与持续评估机制,并在采购合同中明确其产品安全合规责任与漏洞修复义务,已成为控制外部风险、履行自身管理责任的必要举措。这不仅是技术上的防范,更是法律风险与国家安全风险管控的关键一环。 三、长扬科技:以体系化能力与服务,应对工业安全新要求 面对新版《网安法》带来的深刻变革,工业企业需要的不仅是合规指南,更是能够将法律要求转化为持续安全能力的战略伙伴。长扬科技基于在工业互联网安全、工控网络安全领域的长期深耕与实践,构建了一套覆盖“规划、建设、运营、优化”全周期的综合能力体系,旨在帮助客户将合规要求转化为企业的核心竞争力。 1. 全栈式产品与平台能力,筑牢安全技术根基 长扬科技打造了以“智能工业安全大脑”为核心的完整产品矩阵,从满足等保、关保要求的纵深防护产品,到实现全局可视、精准预警的态势感知平台,再到应对AI安全、数据安全新挑战的专项产品,公司致力于通过技术融合、协同联动,为客户构建统一管理、主动防御、弹性自适应的安全技术体系,为应对新法下的精准监管与高额罚则提供坚实的技术基础。 2. 全生命周期的专业服务,构建可持续运营韧性 新版《网安法》对安全事件的“立即处置”要求,考验的是企业持续的安全运营能力。长扬科技的服务体系贯穿客户安全建设的始终:从前期的合规咨询与差距分析,帮助客户精准对标新法要求;到建设期的体系化方案设计与集成实施,确保安全能力有效落地;再到运营阶段,通过部署集中化安全管理平台,赋能客户团队建立常态化的安全监测与运营流程,并提供7*24小时的远程应急响应与专家支持。同时,通过定制化的攻防演练服务与可选的驻场运维,成为客户坚实的技术后盾,将法律规定的“义务”转化为客户可执行、可度量的内生安全能力。 3. 深度行业化的实践智慧,确保方案高适用性 法律条款是通用的,但工业风险是场景化的。长扬科技的解决方案根植于对电力、石油石化、轨道交通、城市市政、智能制造、钢铁冶金等关键行业以及对工业业务流程、工艺特点和运营环境的深刻理解。公司的解决方案不是简单的“合规对标”,而是能与客户的生产系统紧密融合,在满足监管要求的同时,切实保障业务的连续性与稳定性,避免“为合规而影响生产”的窘境。 4. 前瞻性的生态与战略布局,共创安全未来 长扬科技积极参与国家标准制定,并携手产业链伙伴构建自主可控、协同联防的生态体系。公司不仅为行业客户解决当下问题,更通过持续的技术创新与生态合作,帮助其前瞻性地布局未来安全,共同应对不断演进的网络威胁与法规环境。 新版《网络安全法》的施行,为工业企业的网络安全建设划定了新的起跑线。在这个强监管、高责任的新时代,网络安全已从技术支持角色演变为企业核心竞争力的关键组成部分。对于工业企业而言,及早构建符合法律要求、适应工业场景的安全防护体系,不仅是对合规要求的响应,更是对企业未来发展的战略投资。 自成立以来,长扬科技致力于为工业企业提供从战略规划到技术落地的全方位支撑。未来,公司期待与更多工业企业携手,将法律要求转化为企业内在的安全能力,共同构建安全可信的工业未来,为工业企业的数字化转型和高质量发展保驾护航。